"No Status" 意味着美国国务院的签证申请查询系统(CEAC)目前无法提供您申请的最终状态。

(图片来源网络,侵删)

下面我将为您详细解释可能的原因、您应该怎么做,以及如何避免误解。

"No Status" 的可能含义

当您在CEAC网站上看到 "No Status" 时,通常有以下几种可能性,从最常见到最特殊排列:

最常见的原因:您的案件还在处理中

这是最普遍的情况,您的签证申请已经成功提交到美国领事馆,但签证官还没有做出最终决定(批准或拒签)。

- 处理中:您的材料正在被审核,可能需要等待签证官的预约面签,或者面签后正在进行行政审查(俗称“check”)。

- 信息延迟:CEAC系统的状态更新有时会延迟于领事馆内部的实际处理进度,系统可能还没来得及更新,或者领事馆在处理一个复杂案件,导致系统无法给出明确状态。

案件尚未进入领事馆处理流程

- NVC阶段:如果您刚刚通过美国国家签证中心提交了所有材料,案件正在NVC进行审核、缴费、缴费后文件审核等,那么在CEAC上很可能会显示 "No Status",因为案件还未分配到具体的美国驻外使领馆。

- 等待档案号:在申请初期,如果您的档案号还未生成,系统自然也无法显示状态。

案件已经处理完毕,但状态未更新

- 已批准但未制签:如果您的签证已经通过面签,签证官也批准了,但您的护照还在领事馆制作签证页,或者已经寄出但您还没收到,CEAC状态有时还来不及更新,可能仍显示为 "Administrative Processing" 或直接变成 "Issued"。

- 已拒签:如果您的申请被拒签,CEAC通常会更新为 "Refused",但在极少数情况下,如果系统同步延迟,也可能暂时显示为 "No Status"。

特殊或疑难案件

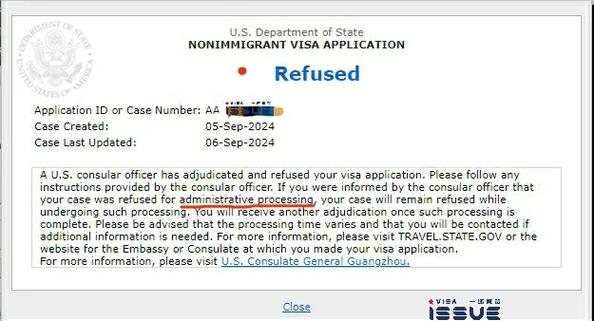

- 行政审查:对于需要进行深度背景调查的敏感专业或技术签证案件,审查时间可能非常长(数月甚至超过一年),在这种漫长的等待期,CEAC状态可能会长期不变,给人一种 "No Status" 的感觉。

- 案件已结案:如果您的案件已经很久了,您想查询历史记录,但案件本身已经完结(无论结果如何),系统可能会因为归档而无法显示当前状态。

输入信息错误

- 这是最简单但也最容易被忽略的原因,请仔细核对您在CEAC网站上输入的信息是否完全正确:

- 护照号码:一个字母或数字的错误都可能导致查不到结果。

- 出生日期:确保格式和数字都正确。

- 申请编号:确认是DS-160表的编号还是NVC的Case Number。

我应该怎么办?

看到 "No Status" 不必过度惊慌,请按照以下步骤操作:

(图片来源网络,侵删)

第一步:确认信息输入无误

再次仔细核对您在CEAC网站上输入的护照号码和出生日期,确保100%准确,这是最常见的人为错误。

第二步:耐心等待

如果信息确认无误,请保持耐心,签证审理时间波动很大,尤其是夏季和节假日前后,不要因为状态没变就反复查询或催促。

第三步:查看预估处理时间

访问美国国务院官网的 签证处理时间查询页面,选择您申请的签证类型和使领馆,查看当前的平均处理时间,如果您的等待时间已经远超这个平均值,可以考虑采取下一步。

第四步:联系使领馆(在适当的时候)

如果您的案件状态长期没有更新,并且已经超过了官网公布的平均处理时间很多,您可以考虑联系美国驻华使领馆。

- 联系方式:通常通过使领馆官网的“签证信息”页面可以找到联系表格或电话。

- 何时联系:强烈建议您在等待至少8周(对于非移民签证)或12周(对于移民签证)后再联系,过早联系可能会延误处理。

- 提供信息:联系时准备好您的护照号码、出生日期、DS-160编号、NVC Case Number(如果已有)以及您面签的日期。

常见误解澄清

-

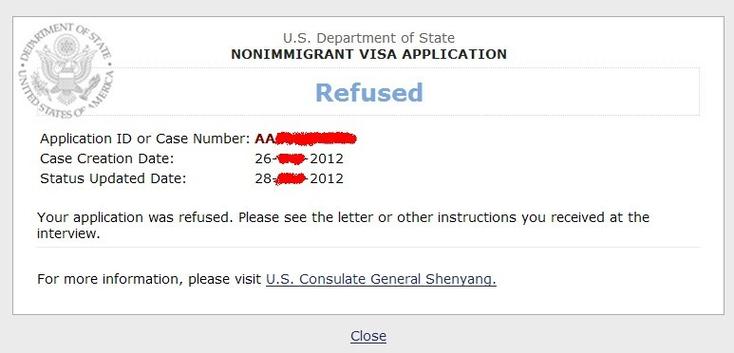

误解1: "No Status" = 被拒签了?

- 事实:不是的,拒签通常会明确显示为 "Refused"。"No Status" 更多表示“待处理”或“信息未更新”。

-

误解2: "No Status" = 申请材料有问题被退回了?

- 事实:不太可能,如果材料有问题,通常会使领馆会通过邮件或电话直接联系您补充材料或告知问题,而不是在CEAC上显示 "No Status"。

"美国签证 no status" 大概率是一个中性状态,表明您的案件正在某个处理环节中,但CEAC系统还无法给出最终结论,您最需要做的就是确认信息无误,然后耐心等待,只有在等待时间远超正常范围后,再考虑联系使领馆咨询。

祝您签证顺利!